狭山茶は、静岡茶、宇治茶と並んで日本三大銘茶の一つとして知られる名茶です。

埼玉県西部を中心に生産されるお茶で、他にはない独自の魅力があるんです。

今回は、埼玉県で急須を販売するきつさこが狭山茶の魅力と特徴についてまとめます。

急須を中心とした茶器を販売しているきつさこ株式会社の代表・長谷川がこの記事を書いています。

年間1万点以上販売する中で頂くご質問への回答から役立った情報をこのサイトにまとめています。

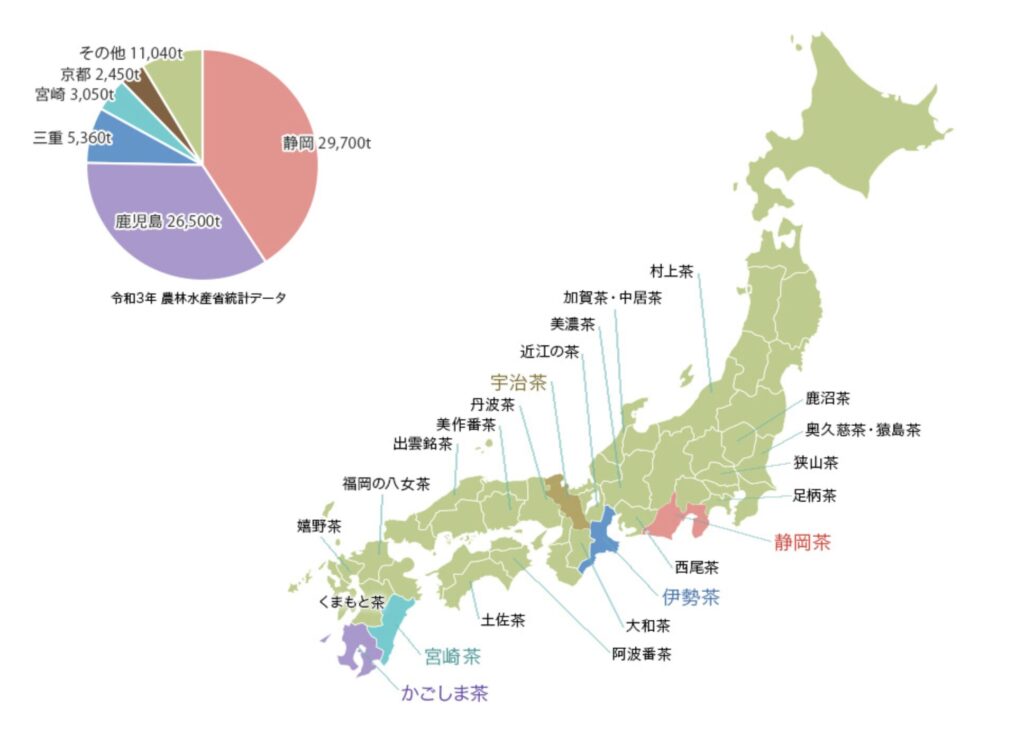

狭山茶の産地と生産

狭山茶の主な産地は、埼玉県の狭山市、所沢市、入間市、東京都西多摩地域です。

令和3年の統計によると、埼玉県のお茶栽培面積は783ヘクタールで全国第8位、荒茶生産量は728トンで全国第10位となっています。

「三大銘茶」と言われるのに、少なくない?と感じた方も多いと思います。

実際、主要茶産地に比べると少ないですが、これには理由があります。

狭山地域は他の茶産地よりも北に位置し、気候が寒冷なため、年に2回しか茶摘みを行わないのです。

お茶は本来、温暖な気候で育ちやすく、また収穫は年に3〜4回行う産地が多いんです。

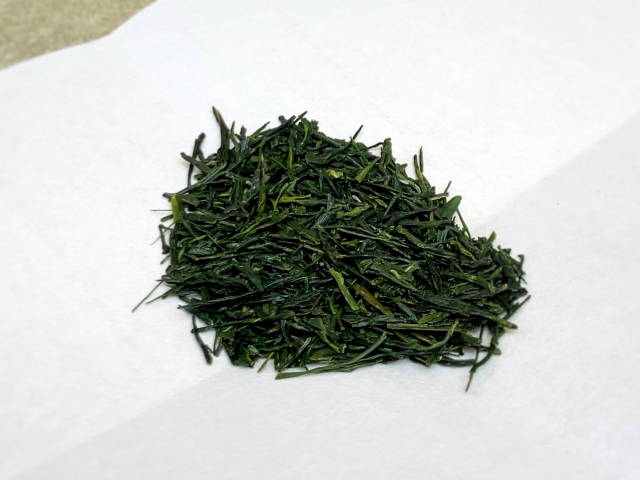

狭山茶の特徴的な味わい

「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」という言葉があるように、狭山茶の最大の魅力はその味にあります。

狭山茶の特徴は次の通りです。

この独特の味わいは、寒冷な気候と「狭山火入れ」という伝統的な加工法によって生み出されます。

狭山茶の魅力を生む秘訣

1. 気候条件

狭山地域は茶産地としては北に位置し、冬の朝晩は気温が低くなります。

この寒さに耐えるため、茶葉が自然と茶葉が肉厚となり、栄養をたくさん含むようになります。

2. 狭山火入れ

狭山茶独自の仕上げ技術である「狭山火入れ」は、お茶の仕上げ段階で熱を加える工程であり、かつ独特の火入れ技術です。この工程には次のような特徴があります。

- 高温での処理: 一般的な加熱よりも比較的高温で茶葉を加熱します。

- 長時間の火入れ: 他の産地よりも時間をかけて丁寧に火入れを行います。

- 乾燥と香気の向上: 十分な乾燥を行うことで貯蔵性を高めるとともに、加熱香気を生成させて味や香りを向上させます。

3. 生産体制

狭山茶の生産者の多くは「自園・自製・自販」という一貫した経営形態をとっています。

多くの他の産地では、生産に特化していたり、販売は小売に任せたりしています。

「自園・自製・自販」にこだわることで、

- 消費者の声を直接反映できる

- 品質にこだわった生産が可能

- 丁寧なお茶づくりができる

また、お茶は「合組」(ごうぐみ)といって様々な品種の茶葉を合わせて目指す風味を作り出すことが一般的なのですが、他産地だと、様々な生産者のお茶が混じり合うことが起きます。

一方、狭山茶のように自製することで、シンプルにどの生産者が作ったお茶かわかるのもメリットですよね。

狭山茶の場合、お茶屋さんに行って買えば、その眼の前の方が生産に携わっているんです。

まさに「顔の見える」お茶ですよね!

狭山茶を楽しむ

この時期に摘まれたお茶は「新茶」または「一番茶」と呼ばれ、最も味わい深いとされています。

狭山茶の濃厚な味わいを存分に楽しむためには、適切な淹れ方が重要です。

ぜひ、狭山茶の魅力を存分に引き出す淹れ方を学んで、この日本が誇る銘茶を堪能してみてください。

狭山茶は、その独特の製法と気候条件によって生み出される深い味わいが最大の魅力です。

日本三大銘茶の一つとしての地位を確立した狭山茶を、ぜひ一度お試しください。

↓お茶の淹れ方まとめ記事はこちら↓

【簡単】おいしいお茶の淹れ方【日本茶アドバイザー直伝】

【簡単】おいしいお茶の淹れ方【日本茶アドバイザー直伝】